山海经不但在力量的拟人化上与希腊神话一致,同时在神谱的建立上也与希腊神话具有共同性,两者都不约而同地藉着神谱来交代主角在力量中的真实身份,精卫的父亲是炎帝,炎帝所代表的力量是离为火的双向加持,母亲是听訞,听訞的密意在名字中完全地表露无遗,这一点是希腊神话所无法企及的地方,力量在中华文字中可以简单而明晰的一览无遗,听字中包含了耳、十、网、一、心和壬,一举确定了时间点,这个时间点是山水蒙,当力量发展到了听的程度时,已经离圣只剩下一步之遥,完成任运的时候,天位的成员都回归本位的时候,就圣了,訞是天位的大的反行入艮到一握为笑,笑是水天需中的发展历程,听刚好在中间的,还没有笑。

听訞发明了尺、秤、斗,尺的重点在尸,到了山水蒙时已经完成了小人剥庐了,正是“归而逋,其邑人三百户”的时节,有庐有户了,秤指的是天位的坎的祗既平的平已经反行,完成了平定鬼方,斗来自于雷火丰的日中见斗,经过了第二次的离为火的双向加持,人位的巽中的争斗性变得更强了,山水蒙时已经终止了争斗,凵已经变成了斗勺,西的时候十朋之龟在口中,斗的时候十朋之龟在倾倒的凵外,成为斗柄,精卫之所以溺于东海,因为已经在薰心过程中进入到了凵中,中行之后再“常衔西山之木石,以堙于东海”,这个时候是两只羽手在动作,堙是恢复了西土,有了人位的兑之后,才能取女。

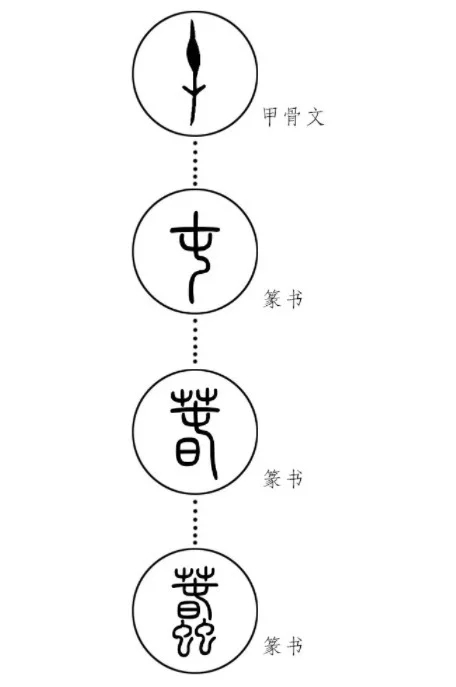

易经与甲骨文相得益彰,许多无法直观的甲骨文可以经由易经的多方位解说而变得透明,而易经的文字在甲骨文中才得以巨细靡遗地呈现出来,如果不从甲骨文中理解易经,就很难一窥原豹,原始的内涵还是要从原始的文字中体悟,在领悟易经和甲骨文方面中国人得天独厚,这样的优势绝对不是其他任何民族可以相比的,从这一点来看中国人无疑是天选民族,中华民族数千年来一直护卫着一个古老的文明,无数的智慧结晶都环绕着易经,发展出来越来越精致的作品,共同地诠释同一个根源,如果不能明白中华文明的根源,那么就只能算是中华文明的边缘人。

2016年中国文字博物馆发布了一则“甲骨文释读优秀成果奖励计划”公告:破解出一个甲骨文,奖励十万元,可是,迄今还有3000余甲骨文没有破解,据悉在过去七年内只有一个字被完全破解,这就是“蠢”字,这个字原来是“屯”,为什么也被用作“蠢”字?

严格地说这个解释是间接的,蠢是十朋之龟入凵所呈现的现象,甲骨文的图形是一个屯字,描述的是天位的坎进入到凵中发展成为十朋之龟的过程,像一个种子慢慢萌发,发展完全之后就进入到了山水蒙,这个时候屯就发展成为西字,事实上蠢已经是一个合成字,涵盖的范围比较广,艸部说明了已经进入到了山中行,屯与日分立,说明了十朋之龟已经成型,而日已经在取女之后离开了凵中,这个时候已经进入到了山泽损,底下的两个虫意味着经历了山风蛊,整个的历程是山风蛊-艮为山-山地剥-山水蒙-山泽损,十朋之龟在凵中,抑制着大脑,所以蠢,有了易经的底蕴可以更容易地理解甲骨文,因为甲骨文和易经谈的都是天道。

精卫的父亲是离为火,母亲是山水蒙,他们有两个女儿,大女儿是人位的巽,二女儿是人位的离,山水蒙时已经完成了火凤鼎,处于勿用中,蠢之极也,这个时候大女儿已经消陨了,精卫也在用拯马壮中化为坎中子,如同精卫在游于东海的时候溺而不返,精卫“常衔西山之木石,以堙于东海”,西山指的是人位的艮,这个时候已经达到了西的程度,石指的是反行入艮的天位的震,里面包括了日,木则指的是人位的震,东海指的是人位的兑,人位的离代表鸟,所以精卫淹死之后变成了鸟,精卫必须化为鸟,才能打破勿用,精卫所要做的事情就是让日离开了凵,这个程序被称为取女,人位的离可以将反行的日重新推送到天位的震中,对意识来说是一种解锁,天位的离得到了日的力量就可以发挥一定的净化功能,虽然没有震为雷那么强,却可以驱散蠢的程度。

精卫的故事谈的是雷山小过的飞鸟离之,精卫是人位的离,精卫是藉着两只羽手办事情,在风山渐的其羽可用为仪是第一种飞鸟离之,这是“入于穴,不速之客三人来”的过程,而在山水蒙中则是“飞鸟所遗之音,不宜上,宜下,大吉”, “常衔西山之木石,以堙于东海”的时候是第二种飞鸟离之,为什么“不宜上,宜下”,因为这个时候不以遁为目的,如果精卫填的是北海,那么就会形成遁,宜下指的是将人位的艮中的木衔到人位的震中,在取女之后再以人位的离将天位的震推送到天位,不是一下子完成任运,因为这样子就无法用拯马壮,那么就打破了王假有庙的心法,重新进入到王假有家的心法中,取女的目的是用拯马壮,天位的震重新获得了马的力量,才有火泽睽所建立的大吉。 为什么精卫所做的事“可小事,不可大事”?精卫是生的反行所形成的精和两个看守口的两个廿所形成的卫,这个时候小已经来到了人位的坎中,已经完成了求小得了,求小得是小事,天位的大则滞留在凵中,准备反归,如果精卫做的是大事,也就是匪寇和婚媾,就会造成痴重,力量全部集中在下肢,因为士还在人位,造成了障碍,所以必须藉着“取女,见金夫”一上一下地渐次完成任运。

Leave a Reply